Diskurs

Café Klug, Würzburg, Juli 2015

Der Ursprung

Laut der Trickle-Down-Theorie kommt das Wirtschaftswachstum zunächst den Wohlhabenden zugute – am Ende profitiert aber die gesamte Gesellschaft.

Denn wenn das Einkommen der Wohlhabenden steigt würden diese ihren Konsum erhöhen. Durch eine erhöhte Nachfrage werden Produkte günstiger und somit auch für die ärmeren Schichten erschwinglich. Zudem würde durch die Nachfrage und Investitionen die Wirtschaftskraft gesteigert werden und so Arbeitsplätze geschaffen.

Anders gesagt: Die Reichen bekommen mehr Geld und alle profitieren davon; der Wohlstand sickert nach unten durch.

Der Ursprung

Gott legt fest wer als Verdammter in die Hölle kommt und wer die himmlische Erlösung erfährt. Nur diejenigen, die beruflich erfolgreich sind können Gottes Gnade erfahren. Die Verdammten sind zur Armut verurteilt. Umso härter und disziplinierter die Arbeit ausgeführt wird, desto größer die Gewissheit auf Erlösung.

Der Ursprung

Zinsen sind als Aufwandsentschädigung für den Kreditgeber und als Risikoentschädigung für einen möglichen Zahlungsausfall des Kreditnehmers angemessen.

Niemals darf ein Schuldner das bestehende Gesetz brechen um einer Rückzahlung seiner Schuld zu entgehen.

Der Ursprung

Die Bevölkerung vermehrt sich schneller als die Wirtschaft Güter zu produzieren vermag. Dadurch sind Nahrungsmittel ständig in zu geringen Maßen vorhanden, um die Bevölkerung ernähren zu können.

Aufgrund der permanenten Verknappung von Nahrungsmitteln ist somit ein ständiges Wirtschaftswachstum notwendig um alle Menschen ernähren zu können.

»Wer kein Geld hat, hat im Grunde auch kein Recht auf Liebe. Denn Geschlechtsverkehr setzt den Willen zur Fortpflanzung voraus, das können sich nur Begüterte leisten.« Thomas Robert Malthus

Der Ursprung

Eine Ressource die niemandem als Privateigentum gehört und auf die alle Mitglieder einer Gesellschaft freien Zugang haben wird sehr schnell erschöpft sein.

Ein, sich in Besitz der Allgemeinheit befindender Fischweiher wird sehr viel schneller überfischt sein als ein sich in Privatbesitz befindender Weiher: Die beteiligten Personen können nicht widerstehen und bedienen sich bis der Weiher überfischt ist. Niemand fühlt sich zur Instandhaltung des Fischbestandes verpflichtet. Es wird mehr herausgenommen als hereingegeben.

So auch bei den öffentlichen Finanzen: Die Bürger fordern immer mehr Leistungen von Seiten des Staates. Die Regierenden geben in dem Bestreben wiedergewählt zu werden, dem Druck nach. Der Staat gibt mehr aus als eingenommen wird und verschuldet sich im Zuge dessen.

Der Ursprung

Nach Ricardo muss sich jedes Land auf die Ware spezialisieren die es am günstigsten produzieren kann. Diese Ware wird gewinnbringend an andere Länder verkauft. Waren die im Inland nicht vorteilhaft produziert werden können, werden aus dem Ausland eingekauft.

Ein Beispiel: England ist in der Produktion von Baumwolle am produktivsten, Portugal in der Produktion von Wein. Sie sollten beide ausschließlich das jeweilige für sie günstigere Gut produzieren. Dann können Wein und Textilien zwischen den Ländern ausgetauscht werden.

So sind für beide die Produktionskosten niedrig und die Gewinnspanne hoch.

»Es gibt keinen Weg, die Gewinne zu erhöhen, außer indem man die Löhne niedrig hält.« David Ricardo

Der Ursprung

Staaten sollen in Zeiten wirtschaftlichen Abschungs einen strengen und rigorosen Sparkurs fahren und ihre Ausgaben senken. Dadurch müssen keine neuen Schulden mehr aufgenommen werden und alte Schulden können abgebaut werden.

Der Ursprung

"Starving the beast" bezeichnet eine Kampagne, die von US-Konservativen angewandt wird, um den Staat durch Steuerkürzungen in ein Defizit zu treiben und in Zukunft zu zwingen dieses Defizit durch Verringern der öffentlichen Ausgaben in Bereichen wie sozialer Sicherheit, Bildung und Wohlfahrt auszugleichen.

»Ich will den Staat nicht abschaffen. Ich will ihn lediglich so weit schrumpfen lassen, dass ich ihn ins Badezimmer schleifen und in der Badewanne ertränken kann.« Grover Norquist

Der Ursprung

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts fand in England eine Debatte um die Reform der Armengesetze statt um die Lage der ärmeren Schichten zu verbessern. Die Theorien von Malthus hatten Einfluss auf diese.

Laut der Theorie von Malthus ist der Mensch »träge, faul und jeder Arbeit abhold [...], es sei denn, die Not zwinge ihn [...]«. Somit ist die soziale Not nach Malthus ein notwendiger »Anreiz«, um die Menschen zu Arbeit und Leistung zu treiben. Eine Armenfürsorge würde das Elend also nur vergrößern, da der notwendige Anreiz zur Leistung fehlen würde.Der Ursprung

Die Bienenfabel besagt, dass die lasterhaften und eigennützigen Handlungen einer Einzelperson unbeabsichtigte positive Auswirkungen auf die Gesellschaft haben und das, daraus schlussfolgernd das Allgemeinwohl auf Egoismus aufgebaut werden kann und sogar muss.

»Trotz all dem sündlichen Gewimmel

War’s doch im ganzen wie im Himmel.

[...]

Der Allerschlechteste sogar

Fürs Allgemeinwohl tätig war.

[...]

Nicht minder dient der Neid sowie

Die Eitelkeit der Industrie.

Die Sucht, sich als modern in Speisen,

In Kleid und Möbeln zu erweisen,

Stets ein Objekt des Spottes zwar,

Des Handels wahre Triebkraft war.

[...]

Hatte das Leben so angenehm,

So wahrhaft lustvoll und bequem

Gemacht, daß jetzt der Arme sogar

Noch besser dran als einst der Reiche war.

[...]

So klagt denn nicht: für Tugend hat‘s

in großen Staaten nicht viel Platz.

Im Krieg zu glänzen noch zu streben,

Von Lastern frei zu sein, wird nie

Was andres sein als Utopie.

Stolz, Luxus und Betrügerei

Muß sein, damit ein Volk gedeih

[...]«

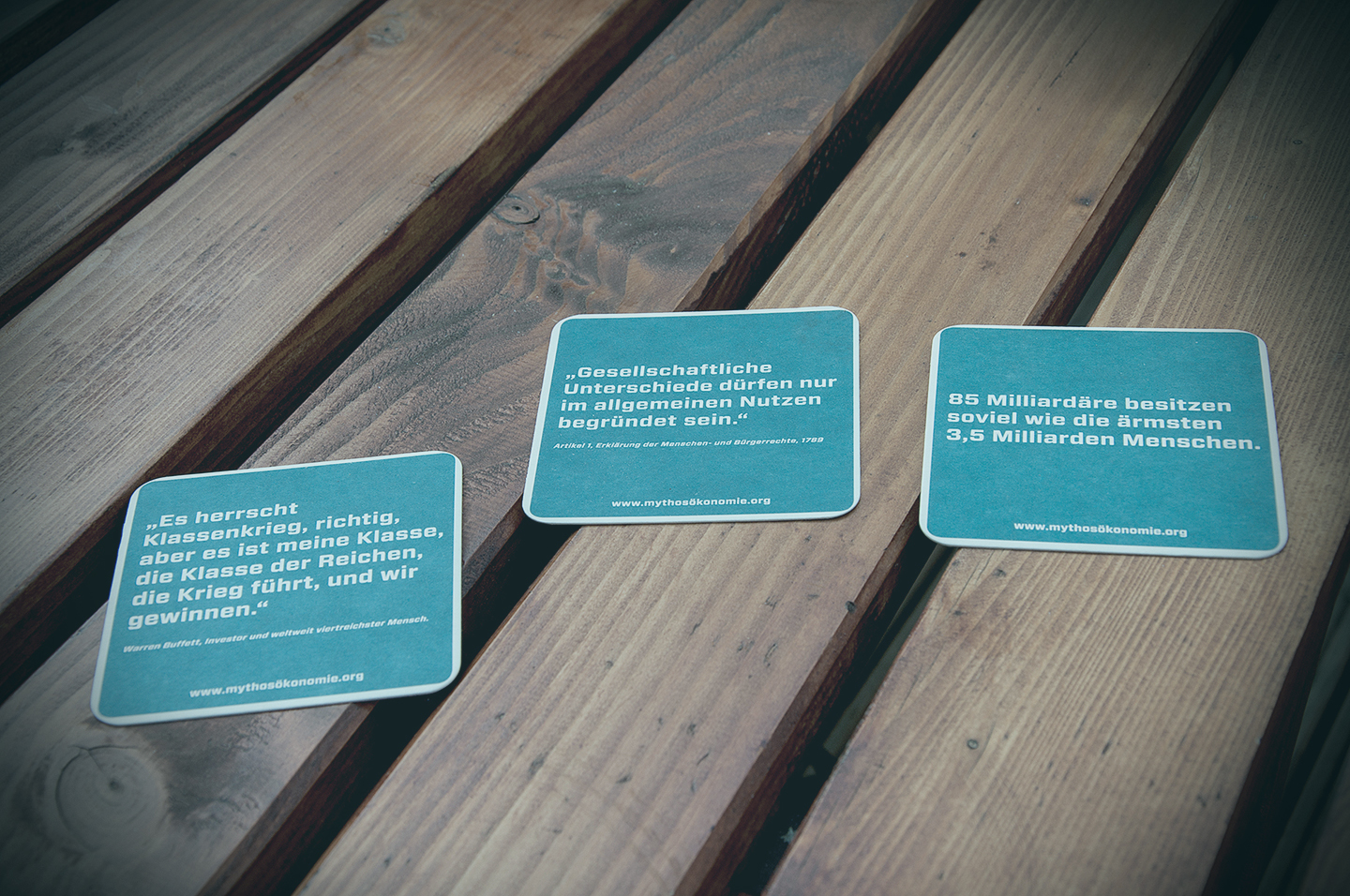

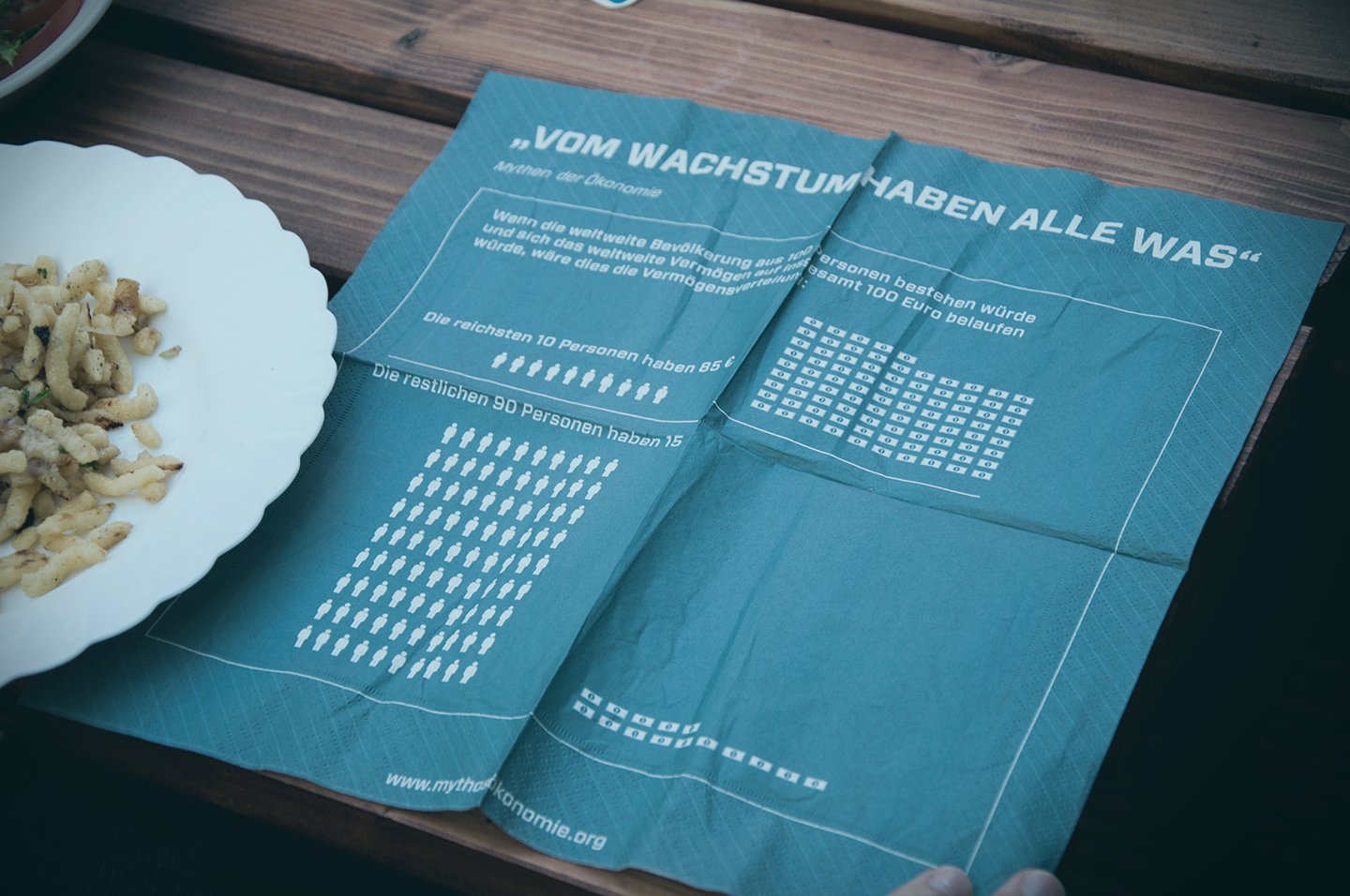

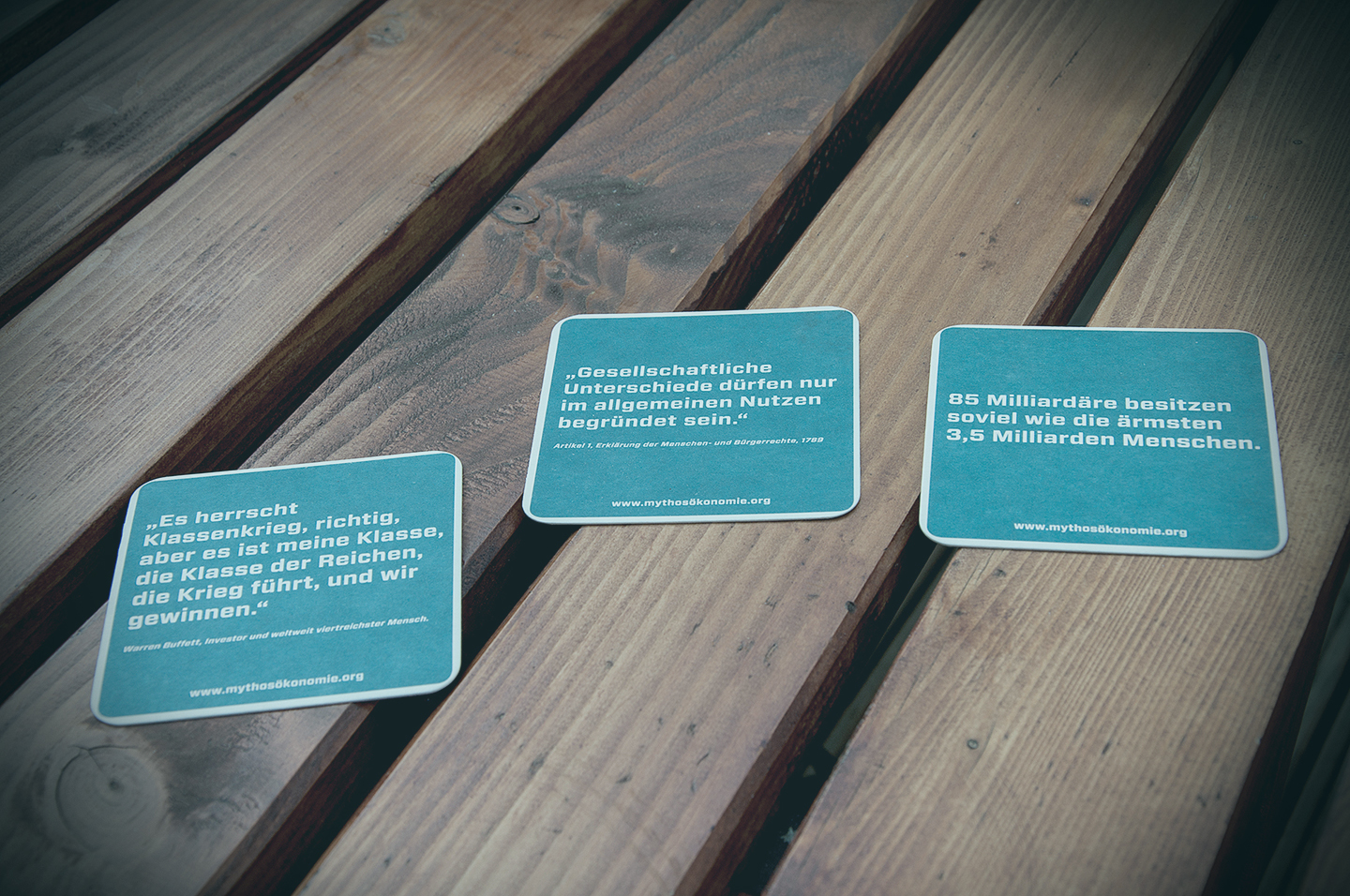

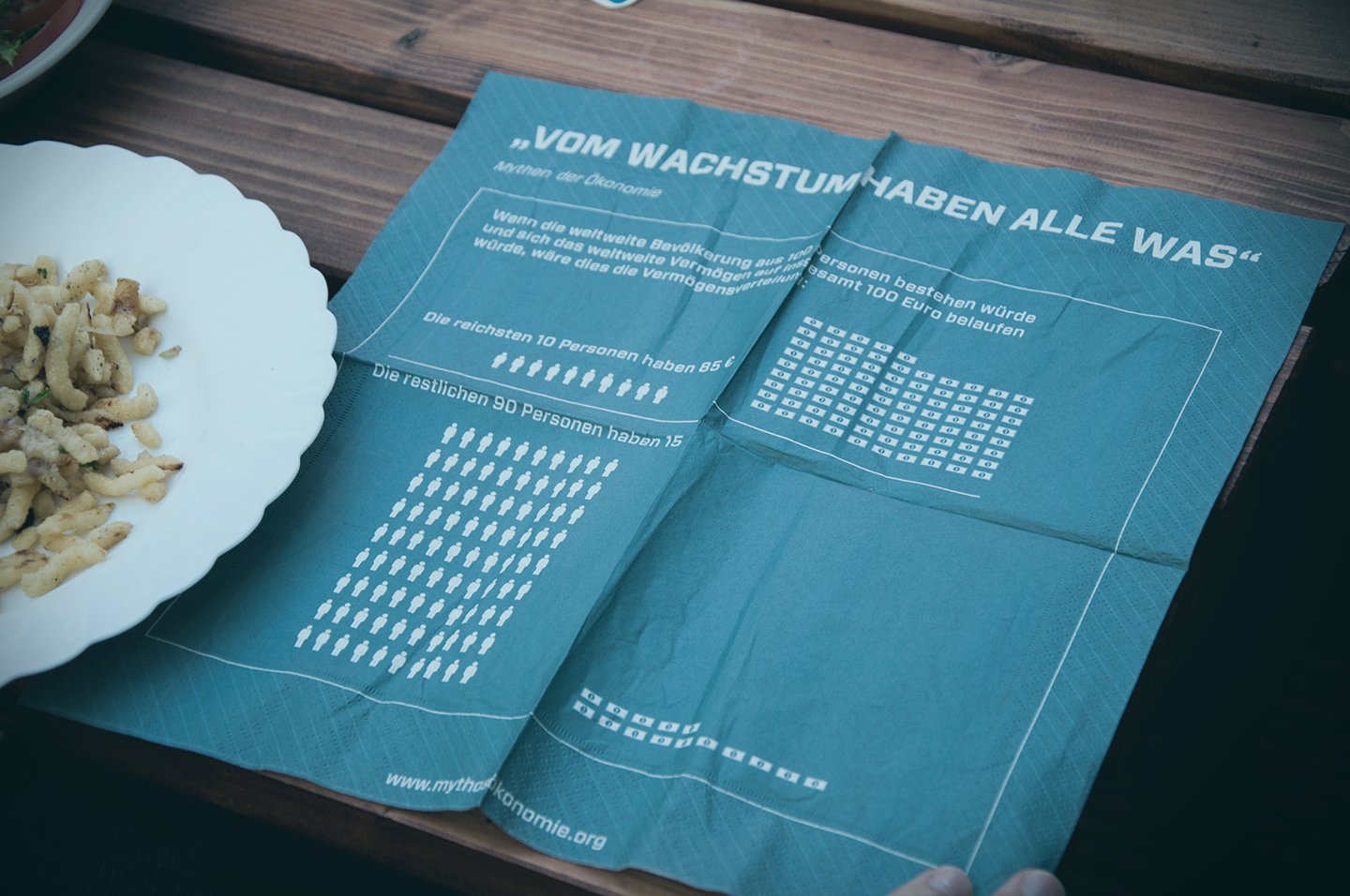

Wirtschaftswachstum, freier Markt, Globalisierung und soziale Ungleichheit: Wie lassen sich sozioökonomische Prozesse deuten und hinterfragen? »Mythos Ökonomie« bietet ein Bildungsangebot über das bestehende Wirtschaftssystem und dessen soziale Auswirkungen. Vermeintlich allgemeingültige Perspektiven, Denkmuster und »Alltagsreligionen« werden infrage gestellt.

Es ist Zeit für den Diskurs.

Café Klug, Würzburg, Juli 2015